Los recientes ataques económicos desplegados por el gobierno de los EE. UU. contra Canadá, entre ellos los aranceles no son nada nuevo en las relaciones entre los EE. UU. y Canadá. Para quienes están familiarizados con la historia canadiense moderna, la crisis de los misiles Bomarc (en el contexto de la crisis de los misiles rusos en Cuba en 1961) sirve como recordatorio del patrón de agresión del ejecutivo estadounidense cuando la política canadiense no se alinea con sus intereses inmediatos.

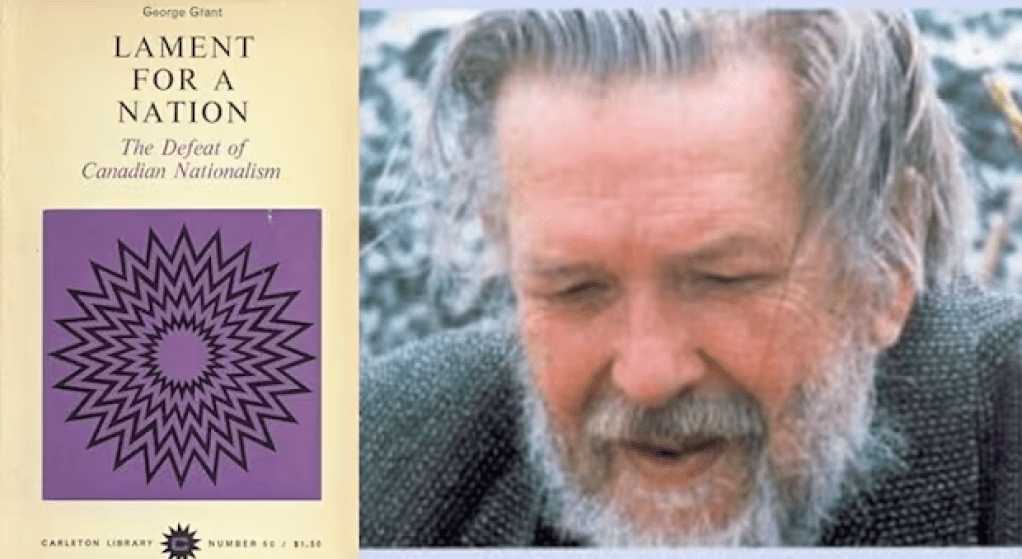

Durante la crisis de los misiles Bomarc, Canadá enfrentó la presión estadounidense para desplegar misiles Bomarc con armas nucleares como parte de la estrategia de defensa del NORAD. El gobierno del conservador John Diefenbaker se opuso a prestar el suelo canadiense para este proposito lo que provocó tensiones con los EE. UU. La administración de John F. Kennedy no ocultó su malestar con el primer ministro Diefenbaker y rápidamente implementó una campaña propagandista (en términos mas elegantes “campaña de relaciones públicas”) para deslegitimar al primer ministro y convencer a otro miembro del Parlamento en la oposición que bailara al son estadounidense, este seria el futuro primer ministro Lester B. Pearson del partido liberal canadiense. En un bombardeo publicitario, Pearson fue posicionado como la opción racional y Diefenbaker fue desdibujado y presentado a la opinion publica como un líder incompetente. Este episodio fue tan impactante para quienes prestaron atención que inspiró el famoso ensayo Lament for a Nation del filósofo canadiense George Grant.

Algunos argumentaron que no había simpatías entre los dos líderes, Kennedy y Diefenbaker y que esta tensión fue la causa de los malentendidos y los contratiempos que llevaron a la Crisis de los Misiles, pero esa no es una razón completamente convincente.

Otros creen que, independientemente de cuánto o cuán poco les gustaran o disgustaran a los presidentes estadounidenses sus homólogos canadienses, la agenda estadounidense tendría precedente sobre la canadianse. Desde la perspectiva norteamericana si un primer ministro canadiense no colabora con los fines de Washington solo habría que esperar a que el siguiente lo hiciera.

Hoy ocurre algo similar ante los infames aranceles de la administración de Trump. No importa si a Trump le gusta o no Justin Trudeau, o Mark Carney. Importa poco si Carney se enfrenta a Trump o si se hace amigo de él haciendo cola en la entrada principal de Mar-a-Lago.

La administración Trump, como la administración Kennedy muchas décadas antes, está decidida a salirse con la suya con Canadá. Mi tesis es que el objetivo de la administración Trump es apoderarse lentamente de Canadá y, si no, al menos asegurar partes y secciones de nuestra soberanía. Su plan de acción (que no por casualidad toma mucho de los rusos) incluye deteriorar la posición de la imagen internacional de Canadá, aumentar la polarización interna en el país, desacelerar la economía y, luego, una vez que haya reducido a su oponente, solo entonces negociaría para poner fin a la “crisis”, por supuesto una crisis que él mismo creó para sus propios objetivos.

Declararía la “victoria” cuando se hayan creado mejores términos comerciales (para los EE. UU.) mediante la manipulación política y el debilitamiento de la bolsa y el espíritu canadienses. No necesita crear un estado mas (el famoso estado 51), pero ejercería suficiente presión para crear las condiciones bajo las cuales el capital estadounidense pueda acceder a los recursos canadienses con poca supervisión y regulación y bajo las condiciones más favorables para ello. Y esto es lo que la mayoría de los comentaristas no han logrado comprender. La conexión entre el capital estadounidense, los recursos canadienses, el esfuerzo estadounidense para socavar la soberanía canadiense, la toma de posesión de dichos recursos bajo los términos y condiciones estadounidenses.

Tal vez valga la pena recordar y reexaminar hoy el lamento por una nación que George Grant escribió hace exactamente 60 años, cuando la crisis de los misiles Bomarc dejó en claro que la soberanía canadiense estaba en peligro. Grant lamentaba el fin de un Canadá que conocía, un sistema político conservador, de influencia británica, con una cultura claramente equilibrada (política y de otro tipo) entre la herencia británica y francesa y ligeramente influenciada por la economía y la cultura estadounidenses. Su reacción conservadora puede leerse como un adiós a una cultura general canadiense que estaba en camino de fusionarse con la estadounidense; un adiós a una política y una economía canadienses que se embarcaban en una marcha lenta pero constante hacia lo que él llamaba un Estado homogéneo, un Estado dominado por la tecnología estadounidense (y su influencia en la mente humana), culturalmente liberal y que creaba un sujeto político indistinguible de un estadounidense.

Hoy más que nunca nuestra integración parece inevitable si se le da rienda suelta al imperio en los centros de poder estadounidenses. La crisis de los misiles Bomarc lo reveló en el contexto de la Guerra Fría. Los aranceles de Trump nos recordaron, en tiempos pos- “ideológicos” y neoliberales, que el imperio estadounidense o los impulsos de imperio habita dentro de la república estadounidense y que el imperio es impulsado y alimentado por el capitalismo y su insaciable apetito de acumulación.

Tal vez en los mismos años en que George Grant escribía su lamento por el nacionalismo canadiense, Gilles Deleuze, teórico francés del capitalismo, concluyó que, de hecho, a lo largo de la historia el estado permite el nacimiento y el crecimiento del capitalismo, pero el capitalismo a su vez subsume al estado bajo su control. El neoliberalismo es la última expresión de esta operación de absorción y superación.

El capitalismo estadounidense a través de sus diferentes períodos y niveles de sofisticación, Estados Unidos ha alcanzado un nivel de poder y riqueza inimaginable hasta ahora, pero también un nivel devastador de control de los individuos y un deseo apocalíptico de asegurar todos los recursos, incluso los que se encuentran en los lugares más aislados, como debajo del lecho marino del Ártico, en el vasto escudo canadiense, en los bosques canadienses más remotos o en sus monumentales reservas de agua.

La crisis de Bomarc fue principalmente una cuestión de defensa y militar en el contexto de la Guerra Fría, y los aranceles de Trump pueden entenderse como el primer movimiento del imperio que opera dentro de la república estadounidense. Ambos son una prueba manifiesta de que la política exterior estadounidense traiciona su retórica más solemne de derechos humanos y el estado de derecho internacional. Esto solo resalta la vacuidad subyacente de esos principios declarados (derechos humanos, soberanía de las naciones, estado de derecho, valor absoluto e inherente de la vida humana) y la contingencia histórica que subraya cualquier esperanza de una política exterior que defienda alguna moralidad. Episodios como estos, que ponen en tela de juicio la soberanía canadiense, no deberían indignarnos, sino recordarnos que la obsesión de Estados Unidos por controlar a sus vecinos no es nada nuevo. En vista de los objetivos descarnados de esta administración, Canadá debe comprender que la política exterior estadounidense, informada e impulsada por su monumental capital financiero, es y siempre será un hilo conductor de su soberanía y su derecho a existir.